“向人民汇报”成果系列之中青十期肖景志:我的黄土高原写生

10月14日,“向人民汇报”——20位中青年画家“深入生活、扎根人民”主题实践活动成果汇报展览在京举办,研修院中青十期校友肖景志3幅作品《初春的家雪》《绿色空间》《家乡·春天的故事》参展。以下为肖景志的作品和创作感言:

观众参观

【参展作品】

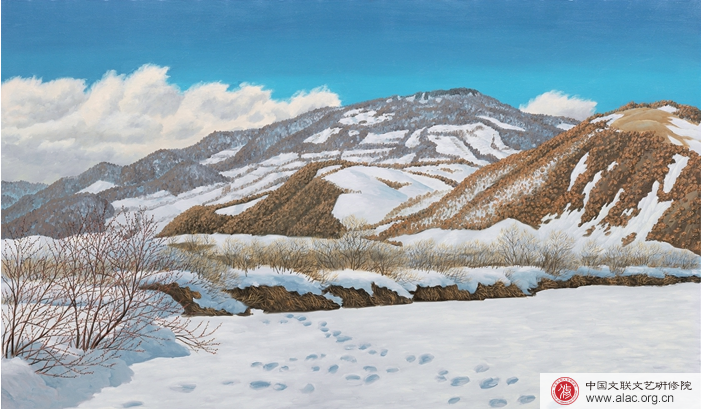

《初春的家雪》

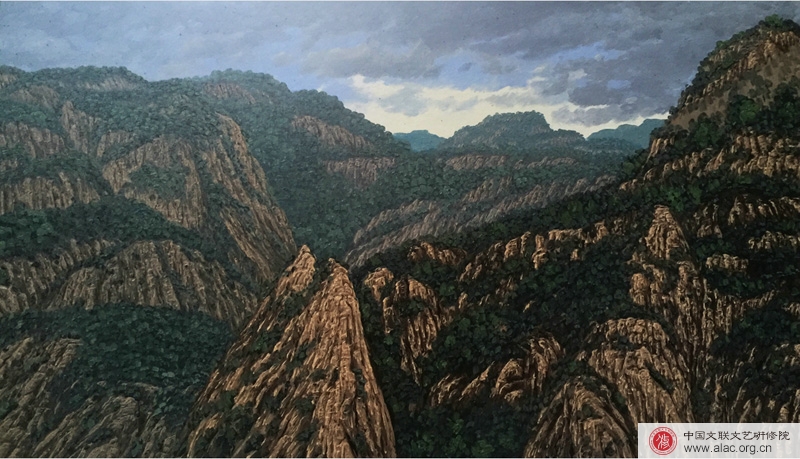

《绿色空间》

《家乡·春天的故事》

【肖景志在严寒酷暑中创作】

2016年6月,在我们中青十班结业后,中国文联文艺研修院组织我们进行长征沿途的主题创作采风活动。我主动要求去向往已久的黄土高原。从黑龙江到大西北,两千多公里,要穿行几个省,一路的欣喜和期待自不必说,车也开得飞快,两天就到达了延川县的文安驿镇。那时太阳刚要落山,夕阳里,小镇炊烟袅袅,古朴而宁静,而我的心却是沸腾的。稍作停留,接着上路,从文安驿继续往南,沿着一条新建的蜿蜒盘山路,大约又行驶5公里,便到达了我此行的目的地——梁家河村。

虽然村名叫“梁家河”,但实际上这里并没有河,只有一条沟渠。黄土高原干燥少雨,难得惜贵的雨下来,沟渠里才会积攒些泥水。这里云很厚低,就在头顶,天很蓝,蓝的叫人心碎。沟渠两侧是陡峭的黄土山坡,依山坡挖出的一孔孔窑洞,就是村民曾经的家。窑洞充分利用山的走势,一层一层,像堆砌的土楼,真的该感叹人类的智慧。西北人祖祖辈辈在此栖息繁衍,这块看似贫瘦的土地,却滋养着万物众生,也孕育了红色革命。在中国的历史上,涂抹着浓重的一笔。

《梁家河写生作品》

1969年1月,这些土窑洞迎来了15位北京知青。自此,他们和乡亲们一起开始了日出而作、日落而息、春播秋收、挑粪拉煤、打坝淤地的生活。习近平就是这15位知青中的一员。总书记在那里生活七年,当年仅15岁。黄土地以她博大的胸襟接纳了习近平,他也用真诚和实干来回报这片历经苦难而又无比多情的土地。1992年习近平重回梁家河村,回忆自己当年插队的生活:“早上天亮起来上山干活,10点多回来自己做饭,吃过饭后11点多再上山干活,干完活晚上再看两个小时的书。”劳动、做饭、吃饭、读书,这就是这个15岁少年在这里的日常作息表了。

我来到梁家河正是黄土高原披上绿装的季节,槐花开遍山野,到处散发着生机,不是我想象中的黄土满天飞的样子,听说这是几代人不断进行土壤改良、植树造林所收到的显著成效。

车沿着陡峭蜿蜒曲折山路到达顶峰,我站在山梁远眺:层层叠叠的黄土高坡,那沟沟峁峁像黄土高坡瘦骨嶙嶙的肋骨;曲曲折折的山路,像大山放出来的闪电。“人家半凿山腰住,车马都从屋上过”,土窑的沧桑,自然的包容,人类和自然完全的融合,让人震撼、感叹造物主的鬼斧神工。我决定在总书记生活战斗过的地方,开始我大西北的学习写生生活。

《雨后梁家河》

黄土高原的人文历史和独特的地域风情激发了我的创作热情。顶着炎炎的烈日,山坡上、窑洞前、水沟边,都是我的画室,我完全陶醉在这片陌生的土地里。我想把她每一寸土地,和着我的深情刻在心里,用颜色留在我的作品里,同时也留在我永久的回忆里。《梁家河学校旧址》是我在梁家河创作写生的十八幅画之一。我在这所学校旧址写生时,听当地老乡说,习近平当村支部书记时,非常关心孩子们学习,也经常晚上在学校院里开社员大会。后来,总书记调到外地工作,还是惦记着梁家河这所学校的孩子们,并多方筹集资金盖起了新学校。这所窑洞小学,从此成了中国发展历史的见证。

《梁家河学校旧址》

(此作品入选“永远的长征”——中国文联文艺研修院学员长征精神主题作品展)

时光总是在愉快中过得匆匆,一个多月的学习写生生活,在意犹未尽中结束了。在这一个多月写生的日子里,我收获太多,从黄土高原贫瘠的外表,走进她富足的内心,感受她的热烈和多情,她用厚重和沧桑谱写着黄天厚土民风淳朴的美。

美丽的黄土高原,我还会来的。

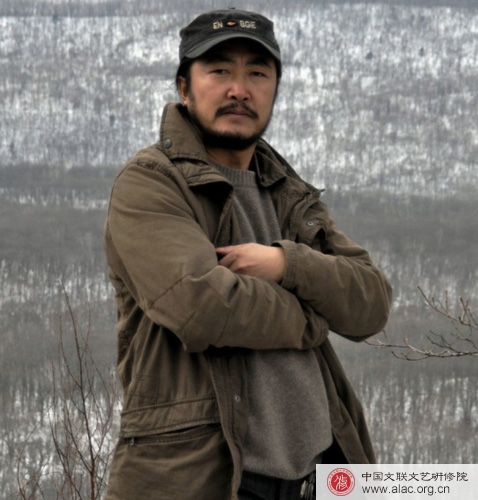

文 › 中青十期校友 肖景志

校友名片

肖景志,中国文联文艺研修院中青十期校友,黑龙江省画院签约画家,中国美术家协会会员,黑龙江省美术家协会理事,牡丹江市书画院专业画家。作品《留住这片空间》入选第九届全国美展;《绿色旋律》入选第三届全国中国油画展,并入选“精选作品展”,全国巡回展;《春溪水暖》获第十二届全国美展提名奖,《北方·三月的清风》获第十届全国美展“优秀作品奖”。作品多次参加省及全国美展并获奖,多次在美术杂志、报刊上发表,省市电视台、中央电视台做过专题报导,多幅作品被国内外友人收藏。