民族五期李垠编剧彝剧小戏《喝三秒》将在京上演

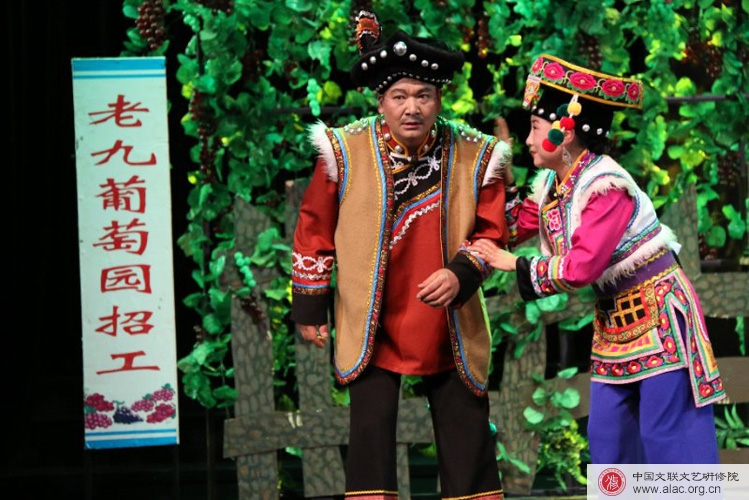

7月25日、26日,由研修院民族五期校友李垠编剧的彝剧小戏《喝三秒》将在北京民族宫大剧院演出。

内容简介

该戏讲述了王镇长为了七宝镇投资新建葡萄产业基地项目的事,下乡进行考察。她来到七宝镇的时候,恰逢老九家的葡萄园招工,王镇长假借招工之名前去应聘。在考试过了两关之后,王镇长被一道喝三秒的难题难住。原来,老九这喝三秒考的是喝酒。老九在酒桶上装了开关,招工的时候他打开开关,能喝下放三秒钟酒的人,老九才招收。王镇长沉着应对,最终,了解了老九招工必须喝三秒的苦衷,圆满解决了建葡萄产业基地的事。

本剧特色

(一)题材贴近生活。彝剧的题材大部分都取材于现实生活,比如小彝剧《半夜羊叫》、《彝山马樱红》等。还有一部分取材于彝族民间故事传说和民间长诗,如《阿佐分家》、《曼莫与玛若》等。彝剧《喝三秒》不仅生活气息浓厚,而且新鲜、活泼、生动,很富于艺术感染力。它们对生活的一个侧面,一种社会现象进行了生动形象的反映。

(二)表演载歌载舞。彝剧的表演风格就是在边歌边舞中进行表演,具有浓郁彝族歌舞的特色和鲜明的地域特征。彝剧的音乐由民歌小调(如[梅葛调]、[曼莫若调]、[过山调]等)舞曲、器乐曲(如[芦笙曲]、[月琴曲]、[唢呐曲]等)结合形成,称“山歌体”,戏剧动作揉合了彝族的“跌脚”“打歌”等民间的舞蹈元素。彝剧小戏《喝三秒》中,在刻画人物内心激烈冲突的时候,运用了彝族跳脚“八角穿花”等一些动作,外化了心理活动,形象生动地刻画了人物,深受观众的喜爱。这些彝族歌舞在彝剧中的运用,对塑造典型人物、推动剧情的发展、营造特定的环境都有很大的帮助。

(三)语言生动活泼。彝剧使用的语言为汉语彝腔。它来自于彝族的民间语言,生动贴切,优美朴素,散发出浓浓的“松毛味”。如“蜂蜜嘴,苦瓜心”,“心急吃不得热豆腐”,“瞌睡遇着枕头——逗巧”,“眉毛上挂炮仗——急在眼前”等。这些语言信手拈来,表现了特定环境中人物的心理、性格、思想感情。这样生活化的语言,易于引起观众的共鸣,也使彝剧形成了自己特有的语言风格。

校友名片

李垠,中国文联文艺研修院民族五期校友,楚雄彝族自治州民族艺术剧院创研室副主任。创作有彝剧大戏《龙之恋》、《杨善洲》等,彝剧小戏《结对子》、《摩托声声》,小品《补轮胎》、说唱《建设美丽新农村》,歌曲《彝家汉子》、《相聚楚雄好地方》,音乐剧《师生情》等多个作品。部分作品获国家、省、州级奖励。创作的彝剧小戏《摩托声声》获第三届全国小戏小品大赛“观众最喜爱小戏小品奖”、第二届少数民族戏剧会演剧目金奖、优秀编剧奖;创作的彝剧大戏《杨善洲》、彝剧小戏《喝三秒》参加第四届中国少数民族戏剧会演,双双获得优秀剧目奖,个人获得优秀编剧奖、优秀(小戏)编剧奖。