中青八期吕廷川和他的摄影作品《流浪儿之父》

中国摄影家协会第九次全国代表大会上,刘奇葆同志指出,要聚焦人民,做到见物见人见精神,走进生活深处、走到群众中去抓取典型瞬间,用灵动光影、鲜活画面记录人们追梦圆梦的奋斗足迹,传递真善美、传播正能量。为此,研修院特邀吕廷川针对他的纪实摄影作品《流浪儿之父》展开创作谈,以飨读者。

400个流浪儿的“父亲”(摄于2006年2月10日)。

2009年11月29日,郑承镇与10个孩子的“全家福”(摄于2009年11月29日)。

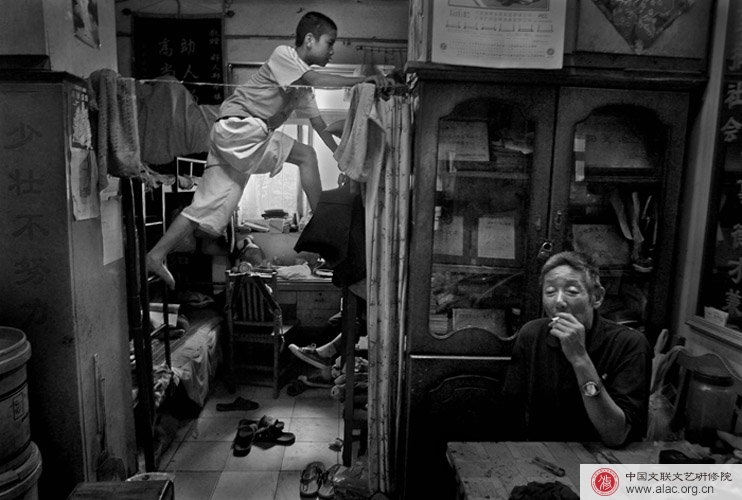

在不足20平方米的小屋里,最多的时候住过13个孩子。(摄于2007年9月1日)。

在济南火车站寻找流浪儿童,并把他领回家(摄于2006年2月10日)。

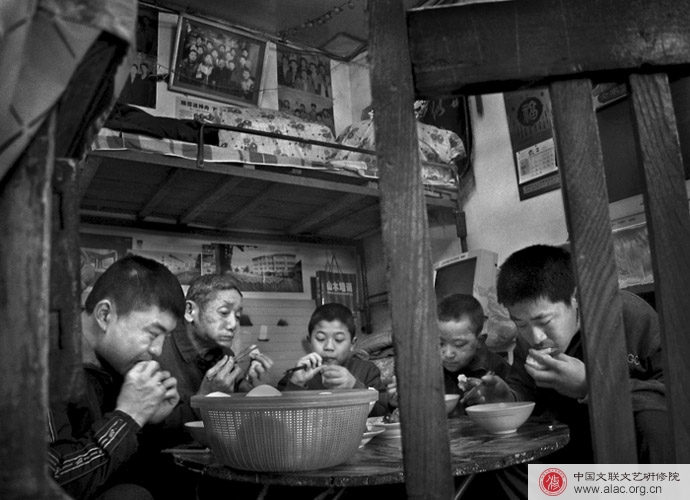

每天要操持一家人的饭菜(摄于2006年2月10日)。

郑承镇哮喘病犯了,孩子陪他去医院(摄于2007年10月23日)。

收养的流浪儿要回家了,他既高兴又舍不得(摄于2007年10月23日) 。

每到周末,许多大学生志愿者来给孩子们补习功课。(摄于2009年11月29日)

2010年11月14日郑承镇去世,流浪儿泪别“父亲”。生前跟随他的9个孩子已经搬到救助站居住。

2010年11月15日,济南市近千名市民前来送别“流浪儿之父”。

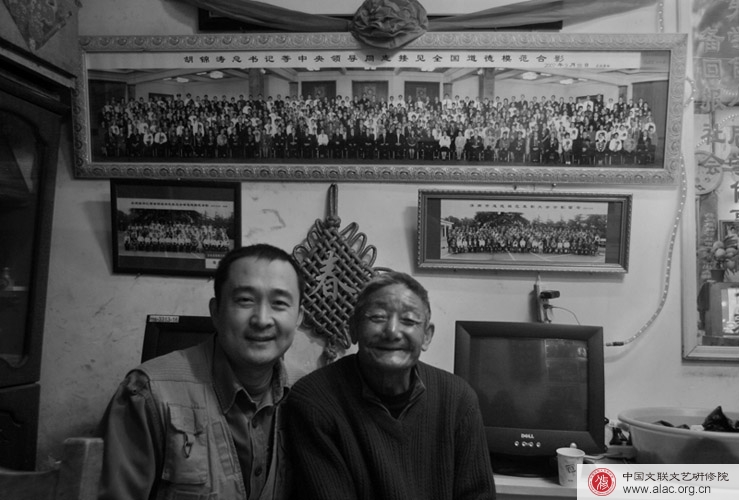

吕廷川和郑承镇

作者心语

整理这组照片时,才发现拍摄过程跨越了整整十年。刚认识郑承镇老人时,他几乎已经是济南市家喻户晓的人物,他的事已经不算什么新闻了,但他的事迹感动了我。他生活非常贫困,贫困到靠捡破烂甚至卖血来维持生活的程度,但他一直收养流浪孩子,从收养一个孩子得到社会认可,到家长对他的感激,促使他一直坚持下来,直到自己生命结束。我从心里非常敬佩这位老人,感觉他的故事值得好好去记录。

现在回想整个拍摄过程,其实是经历了无意记录、有意补拍、刻意拍摄三个阶段。缘起于一次采访,我发现他是个非常真实、生动有趣的老人。此后每年春节都会给他打电话拜年,后来他会抢先打给我。有一年除夕夜,我和妻子还在他家里和流浪儿一起过的除夕夜,那情景依然历历在目。郑大爷待人很热情,每次去都翻箱倒柜找出珍存多年的茶叶来招待客人。以前我并没有考虑要为他做个大点的报道,纯粹想去看望他,虽然每次都会拍些照片,但大多是泛泛的画面,拍完之后也都是放在电脑里没有整理。随着他这个人物越来越闪光,还被评为了全国的道德模范。我开始重新思考,试着补充以前没有拍到的一些画面,比如他哪天生病了,会让他打电话通知我,我跟拍他去医院的过程。在得知他去世的消息时,我刚好在外地出差,我立刻放下手中的工作赶了回来,一是送郑大爷最后一程,另一方面我希望拍到郑大爷离开这个世界的最后画面。

在济南市拍摄郑大爷的人非常多,其中不乏优秀的作品。但多数只是从事件的角度来拍摄,从人物故事的角度来看就显得不太完整。现在来看《流浪儿之父》这组照片之所以受到关注,我觉得不是拍摄手法如何如何,而是长期持续的积累和照片流露出的真情实感。

相关资料

2010年11月14日凌晨,63岁的郑承镇永远离开了他深爱的孩子们。郑承镇是山东省济南市北坦社区的一位独身老人,一生未娶,没有固定收入,一度靠捡破烂甚至卖血维持生活,23年里却先后救助收养了流浪儿、孤儿400多名,被称为“流浪儿之父”。他收养的流浪儿有的上了学,有的参了军,没有一人再次流浪社会。

作者:中青八期 吕廷川

校友名片

吕廷川,中国文联文艺研修院中青八期校友,山东商报首席记者,中国摄影家协会会员,中国新闻摄影学会理事。代表作有:《二战劳工幸存者》、《汶川地震》、《哭泣的菜农》等,作品荣获第24届全国摄影艺术展览(国展)金奖和铜奖,第八届国际新闻摄影比赛(华赛)金奖,2010年度第十九届中国新闻摄影“金镜头”奖,首届中国画报协会最高奖“金睛奖”专题大奖,山东省政府“泰山文艺奖”一等奖。