校友动态 | 海外六期丁设:海上80——上海青年艺术家作品邀请展·第二站

1月19日下午,由上海市青年美术摄影家协会、普陀区文化馆主办,上海城市创艺空间承办的“海上80——上海青年艺术家作品邀请展·第二站”在上海城市创意空间开幕并举办学术研讨会。

本次活动遴选了30余位“80后”艺术家的近70件作品,旨在对生于80年代,并生活、工作在上海的青年艺术家做一次集中性的梳理、展示和交流,以具有代表性的艺术作品来勾勒“80艺术”的整体群像、艺术理念和发展轨迹。

研讨会现场

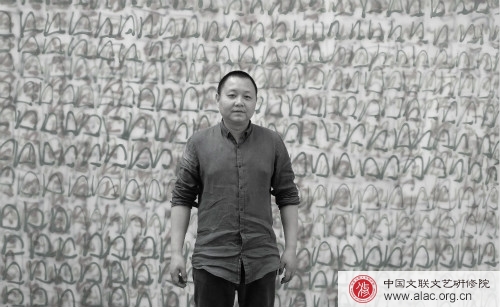

海外六期校友、上海市美术家协会副秘书长、上海市青年美术摄影家协会主席丁设出席研讨会并发言。他谈到,现在上海是艺术活动最多的地方,但本土艺术家很难关注到自己培养起来的年轻艺术家以及他们的现状。于是想从学术的角度梳理一下80后艺术家的艺术状态、创作现象和思考,为他们提供一个展示和交流的平台,让更多的理论家、策展人认识这些年轻人,给他们提供一些好的建议,引导他们更好地发展。

上海大学上海美术学院副教授、硕士生导师马琳认为,“80后”艺术家在收藏家、策展人、批评家、艺博会等体系逐渐成熟的大环境下成长,他们面临的展览语境与“70”后艺术家不一样,这种环境会给艺术家个人带来更多竞争和压力。“本次展览让我对上海整体‘80后’的创作状态有了直观的了解,也可以更细分专题地深入剖析青年艺术家们的全貌。”

展厅现场

上海油雕院美术馆副馆长傅军则认为,“之所以举办本次展览,也许是因为现今‘80后’已进入当下艺术研究的视野。”

“80后”从出生到成年的人生经历处于社会大变革、大发展时期,从计划经济转型为市场经济,使得“80后”的物质生活与精神生活相对上一代人来说更加富足,他们耳濡目染地接受了社会发展变革带来的新事物、新思想,并且接受到较好的素质教育。

在艺术创作上,“80后”追求更新的理念、更少的束缚、更多的尝试,这些创造力和相对较高的文化起点成为这个群体十分宝贵的优势。他们的艺术探索已经逐渐摆脱了模仿和青涩,逐渐显示出自身的艺术态度和追求。

展厅现场

美术史论学者汪涤表示,本次展览的作品多以记录都市生活中的日常生活状态为主,关心的不是大主题,而是自己的小情趣。这一格局也许会给“80后”的艺术创作带来一定影响。

从艺术表现形式来看,“80后”的艺术家并不满足于架上绘画的表现形式,从本次展览中影像、视频、装置类作品比重的大幅提升可窥一斑。

“80后”艺术实践的路径和特点,少有前辈艺术家的思维定式和条条框框,由于尚处于个人艺术风格形成的初期,他们也少有成熟艺术家对于风格转变的思想负担。他们对于艺术风格的探索仍处于活跃期,对于多元文化的互鉴吸收显示出极强的主动性和敏感性。

艺术家、策展人李诗文觉得,从本次全景式概括“80后”的展览中,可以看出艺术家们在语言中都有自己成熟的概念。而个人的情感和理念决定了各自语言的方向。他建议,艺术创作要从艺术史入手,与时代、历史和科技相联系,才能走得更远。

展厅现场

总体来看,当前80年代艺术家正处于快速发展的关键阶段,学术视野已十分开阔,不少艺术家在充分借鉴和吸收多元文化的同时也主动回归到对本土文化的关注与研究,是既有传承又有创新的一个群体。他们不仅是中国文化发展现状的缩影,也是在国际舞台上增强中国文化影响力的重要力量。

本次展览是继成功举办两届“海上漂移”展览和“海上·70”青年艺术家作品邀请展之后,又一次以“海上”名义集结的专题展览。“海上”系列展览和学术平台,持续聚焦上海青年艺术家的创作和生活状态,不断为海派文脉的传承以及上海青年艺术人才的成长和发展助力。

据悉,本次展览将持续至2018年2月28日。

【部分参展作品】

鲁丹《薄膜-蓝》

顾颖《宇宙洪荒-温》

陈迪《上海客厅之四》

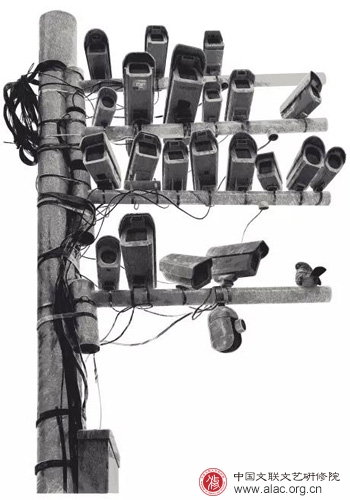

廖扬《探头》

林森《独行》

来源:雅昌艺术网、澎湃新闻

校友名片

丁设,中国文联文艺研修院海外六期校友、上海市美术家协会副秘书长、上海市青年美术摄影家协会主席,上海著名画家、评论家,作品入选《第十届、第十一届全国美展油画展》《第十届、第十一届全军美展》等众多大型美术展览,曾先后举办《晃动点线》、《M50+1.5》、《丁设2002-2006画室报告展》、《瞰——丁设架上作品展》、《缠——丁设艺术展》等个展,多幅作品被中国美术馆、中华艺术宫(上海美术馆)、澳门艺术博物馆、上海世博会中国国家馆、上海慈善基金会等机构永久收藏。