校友动态 | 海外五期魏祥奇:第三届“青衿计划”——感性经验让大家站在同一个起跑线上(二)

当下青年艺术项目遍地开花,有的依托学院,有的走博览会模式,有的追求国际化。定位为“专注于80后绘画作品”的“青衿计划”已连续举办两届,第三届将于今年3月拉开帷幕。近日,研修院海外五期校友、中国美术馆副研究馆员魏祥奇作为青衿计划连续三年的策展人,在访谈中分享了自己的看法。

问:听说明年还会有一个“返场”的设置,邀请前三届参展艺术家展出新作,并设置一些主题策划的特别单元。

魏:“青衿计划”的学术定位就是推出青年艺术家的创作,呈现他们的思想状态,这需要我们建立一个持续关注的工作机制。每一届都想选出新人,其实是挺难的一件事。明年是第四届,可以对项目做一个总结。本届“青衿计划”后,正观美术馆会搬迁至新的空间。我们之后也考虑以“青衿计划”的名义做一些子项目,比如影像专题展览和系列展,让大家聚在一起再谈一谈新的感受和体会。

问:对青年艺术家来说,最需要的就是经济支持,“青衿计划”却不涉及市场,这与其它一些青年艺术家项目完全不同,原因是什么?

魏:正观美术馆是北京市文化局主管、北京民政局备案的民办公益美术馆。“青衿计划”是正观美术馆主办、韶颂艺术基金资助的学术项目,参展艺术家不需要向主办方赠与作品,也不牵涉对外销售。很多青年项目的运转资金是通过市场销售来获得,在市场环境不理想时维持起来往往会非常困难。保证“青衿计划”的高学术标准和学术定位,需要很多的资金来维系,这都得益于正观美术馆孙志中馆长的支持。我们每届展览后都会编辑和出版文献,分赠给策展人和艺术机构,期待他们能与艺术家进一步深入合作。

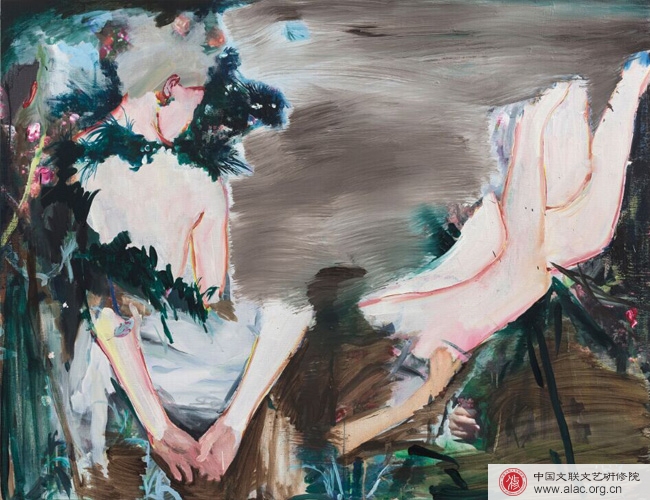

许宏翔作品(©青衿计划2016)

问:除了展览和出版文献,后续还会对艺术家有哪些跟进?

魏:很多入选“青衿计划”的艺术家在近两年时间里做了个展,看到他们在艺术上的新成就我感到很荣幸。展览之余,我会和很多艺术家交流,留意他们的新作品,也留意他们在朋友圈推出的新艺术家,为新一届的“青衿计划”做准备。我也陆续去过几位艺术家的工作室,见面详细交流。

问:“青衿计划”的学术顾问名单中,大部分嘉宾都有院校和美术馆背景,在入选艺术家的名单以及项目实施中,你怎么去平衡人情关系?又如何保证公正性?

魏:“青衿计划”邀请的学术顾问都是正观美术馆和我的朋友,他们参与策划和研究了很多当代艺术展览项目,也很关注青年艺术家的项目。在过去两届项目举办的六场学术研讨会中,他们给予了我们充分的支持和肯定,积极与参展艺术家交流批评意见。现在有很多青年艺术项目,都设置了很多评委,通过投票的方式产生最终的入选名单。虽然这种机制感觉很公平,但也存在一些问题。比如很多评委不太关心项目执行情况,他们根据自己的认识投票。可是如果评委对艺术的理解有问题,如果评委看不懂艺术作品,往往最终产生的入选艺术家名单会更加随意。我们前两届征集投稿的艺术家有700到800人,在工作团队力量有限的情况下,是不可能请所有的评委浏览完所有的资料,只能由我整理后推出初选名单,再通过艰难的决定,确定最终的名单。

“青衿计划”之所以设置了策展人制,就是请策展人对整个项目负责,而不是通过一个工作机制负责。从这个意义上来说,“青衿计划”更多展现的是我的学术眼光和判断力。我为项目负责,想让其在同类型项目中有好的口碑,就必须严格遵循自己的内心,而不能凭着人情关系。我对作品的判断也是全凭着直觉,好就是好,不好就是不好。

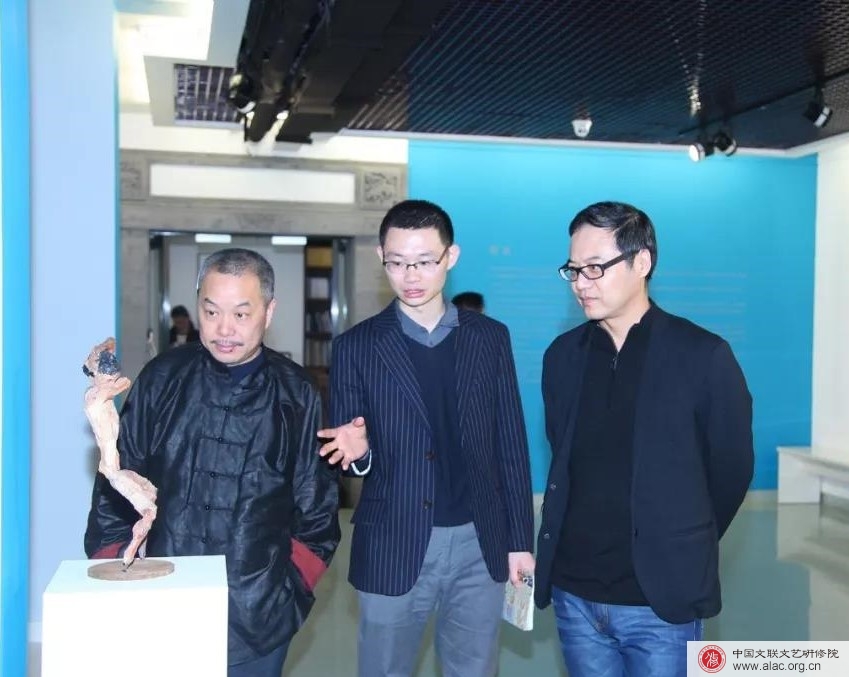

“青衿计划2016”推荐人:陈湘波、魏祥奇(中)、王春辰

问:听起来挺“傲娇”的。在特邀嘉宾的人选上,你是如何考虑的?

魏:青衿计划的项目经理是阚琳琳,她有着丰富的项目管理和策划经验,在孙志中馆长的倡议下,我们共同确定了今年的六位特邀嘉宾:曹飞跃、邸小伟、康学儒、王鹏杰、杨鉴和于瀛,我们年龄相仿,也都策划过青年艺术家研究项目,与同龄的艺术家会有平等的对话空间,所以今年的“青衿计划”应该会轻快很多。

问:现在也有很多扶持青年艺术家的计划,“青衿计划”的独特性又在哪?

魏:“青衿计划”是有态度的。项目体量小,精力会更集中在发现和遴选艺术家之上,也更直接地对绘画这一门类进行呈现,而不追求媒介语言的面面俱到。现在有很多青年项目,不管用博览会的运营方式还是用画廊的运营方式,都面临着很多困难和问题。青年艺术家由于资历有限,作品价格偏高,事实上并不好销售,更多依赖于市场行为,青年项目因此而举步维艰。“青衿计划”得益于正观美术馆和韶颂艺术基金的资助,所以在运营方面面临的问题相对会少一些。

校友名片

魏祥奇,中国文联文艺研修院海外五期校友,策展三期联席班主任。美术学博士,中国美术馆副研究馆员。从事当代美术理论与批评的研究和写作,在中国美术馆及海外执行策划了多个重要展览项目,近年来尤其关注1980年代以来中国水墨艺术的研究;以独立策展人的身份参与了“青衿计划”“新朦胧主义”等系列项目的策划工作,同时专注于20世纪中国美术史研究。