改革创新|高唐县文联:国家优质文化资源下沉基层的高唐实践

编者按:近年来,各市县文联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平文化思想,坚持围绕中心、服务大局,认真履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的职能,在增活力、促精品、出人才、树品牌上下功夫,在品牌建设、文艺助力乡村振兴、基层文艺人才培养等方面取得了显著工作成效。

本期为大家带来的是山东省聊城市高唐县文联的工作经验介绍,供大家交流学习。

党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出,“完善公共文化服务体系,建立优质文化资源直达基层机制”。基层是一切工作的落脚点,解决好优质文化资源供给与人民群众多样化精神文化生活需求相适配的问题,是回应人民群众在精神领域美好期盼的应有之义。近年来,作为“中国书画艺术之乡”的山东省聊城市高唐县,创新构建“国家级优质文化资源下沉基层机制”,通过高唐县文联统筹、镇街衔接、村级落地的“三级联动”,打通文化惠民“最后一公里”,在推动优质资源“下乡”、文化“上门”乐民上持续发力。

2025年5月25日,中国美术馆“花香深处——郭怡孮新作展”迎来一场别开生面的艺术对话——来自高唐县的山东省省级非遗项目秸秆画《百花齐放》系列作品惊艳亮相。这组由高唐县民间文艺家协会主席、农民艺人囤景义团队创作的9幅作品,以麦秸为笔、乡土为墨,将田间地头的烟火气凝练成国家艺术殿堂的璀璨星光,成为习近平文化思想在基层实践的鲜活样本。

近年来,中国文联先后组织刘兰芳、侯勇等艺术家走进高唐,开展评书演绎、公益电影放映等活动;由中国文联国内联络部、中国文联机关服务中心、山东省文联主办的《知名老艺术家艺术成就巡回展》走进高唐,巡回展以“崇德尚艺 潜心耕耘”为主题,展出了于淑珍、祝希娟、郭怡孮、吴雁泽、刘兰芳等五位知名老艺术家的珍贵影像、实物和专题宣传片。中央文史研究馆资深馆员、中央美术学院教授郭怡孮在高唐调研期间,发现秸秆画的艺术潜力,主动与创作团队负责人囤景义结对,将写意花鸟技法与传统秸秆熨烫工艺融合。

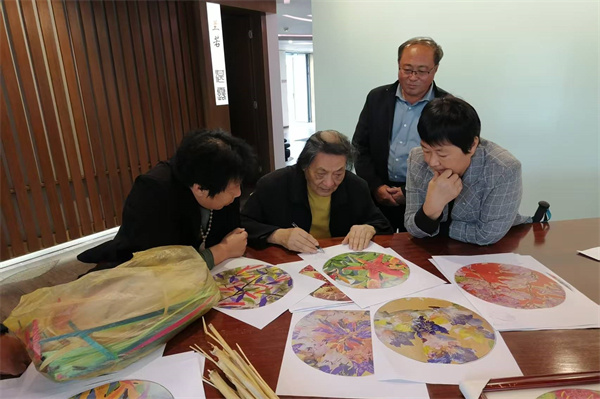

△省级非遗项目秸秆画创作现场

《百花齐放》创作历时半年,以200余道工序突破传统秸秆画的构图与设色局限。郭怡孮指导农民艺人将书画的“留白”“晕染”融入秸秆剪贴,使麦秸的自然纹理与写意花鸟的灵动意境交相辉映,作品最终入选中国美术馆学术邀请展,实现从“炕头手工艺”到“国家殿堂艺术”的飞跃。

△《百花齐放》系列作品展览现场

郭怡孮表示:“这批秸秆画是我和高唐县以及我老家的民间艺人一起合作完成的,我想把农作物秸秆做成‘精神食粮’。自古以来,特别优美的民间烟火都有艺术的沁润、艺术的加盟,只有这样我们的生活才能美起来,我们的国家才能富起来、强起来。下一步我们要用美说话,用美来和大家一起过最好的日子。”

△展览现场

囤景义说:“我们的秸秆画在制作过程中,受到了郭怡孮教授的亲自指导,从着色、构图等方面也受到了郭教授的启发。现在,我们的秸秆画走进了中国美术馆,是对我们制作技艺的很大认可,下一步我们会把它发扬光大。”

从在庄稼汉指尖下的麦秸秆,到中国美术馆的聚光灯下的美术作品,高唐秸秆画的这次“破圈”之旅,不仅让非遗技艺焕发新生,更印证了“艺术为人民”的深刻内涵。

△高唐县清平黄河文创大集上的秸秆画销售摊位

据此,高唐县文联破解了传统秸秆画发展三大难题。一是打破艺术偏见。秸秆画首次系统性登陆中国美术馆,新华网评价“颠覆乡土艺术难登大雅之堂的刻板印象”。二是破解“悬浮式帮扶”。通过郭怡孮等艺术家面对面指导,农民艺人从“技艺持有者”升级为“艺术创作者”。三是贯通上升通道。建立“农民—学者—殿堂”直通机制,中国美术馆等高规格平台向乡土作品开放,为非遗传承提供国家级展示窗口,为全国文化资源下沉提供了“高唐答案”创新范式。

近年来,高唐县文联以习近平文化思想为指引,确立文化惠民的行动纲领,以“三不三优先”原则,赋能文化深层逻辑。不唯经济指标,优先精神赋能,拒绝商业化量产,聚焦艺术价值提升;不搞规模扩张,优先技艺传承,三十里铺镇建立非遗工坊培育50余名新传承人,推动麦秸画入选山东省第六批非遗项目;不做表象繁荣,优先功能再造,秸秆画从装饰品转型为艺术媒介,在中国美术馆等国家级活动中赋能文化传承保护高质量发展。

“当麦秸遇见写意花鸟,我们看到的不仅是技艺融合,更是文化血脉的共生。”本次展览的策展人如是说。高唐实践证明,国家级资源下沉的核心在于“双向滋养”,既让殿堂艺术反哺乡土,又让民间智慧点亮时代美学。这一案例为全国推动文化均衡发展提供了可复制的“高唐方案”。

来 源|高唐县文联

编 辑|李凌蔚

编 发|李 楠