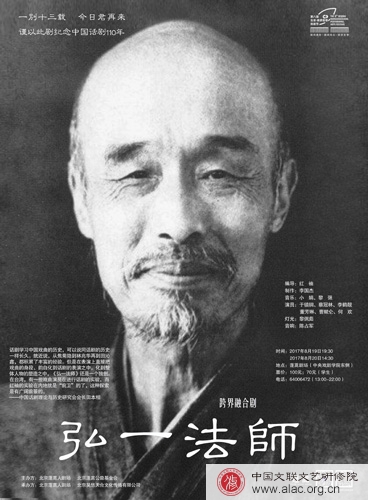

剧场即道场——中青九期红袖复排《弘一法师》向中国话剧110年致敬

由研修院中青九期校友红袖编导的跨界融合剧《弘一法师》将于8月19日、20日亮相北京蓬蒿剧场。

“看看周遭社会的浮躁,文化的浮躁,学术的浮躁,戏剧的浮躁,再看看《弘一法师》,它是怎样在对抗着这一切。小剧场戏剧所期待的那种艺术的‘反叛’,对抗着这世俗的喧嚣,对抗着小剧场戏剧的喧嚣,对抗着世俗的虚伪、戏剧的虚伪。”——中国话剧理论与历史研究会会长田本相

于镇铜饰弘一

蔡冠林饰弘一

缘 起弘一法师俗名李叔同,1907年在日本留学期间创办春柳社演出了《茶花女》,这一年被界定为中国话剧的诞生之年。中年归依佛门,使中断了700多年的律宗得以延续。三千威仪八万细行,虽避世绝俗而无处不近人情,以真性灵面对佛与众生。

2004年《弘一法师》参加第六届上海国际艺术节,因“实验话剧首次融入戏曲元素”被称为“边缘化”创作,获首届全国戏剧文化奖一等奖。

2017年是中国话剧110年,复排此剧以为纪念,将于北京南锣鼓巷戏剧节、三星堆戏剧节、曹妃甸戏剧节上演。

一别十三载,今日君再来。倒是有情却无情,任是无情也动人。

看 点

《弘一法师》是一部跨界融合剧,将戏曲元素与话剧元素融会贯通,在话剧表演的基础上,融入了戏曲表演的某些特质,诗意、抒情、唯美,有着水墨画一般的飘渺和空灵。其中关于生与死的话题,充满了宗教的慈与悲。

该剧不拘泥于史实,力求再现心理真实,以弘一法师临终前的“回光返照”为原点,撷取他一生中几个重要的转折,引发出他对艺术和女性的感悟。弥留之际“悲欣交集”,在庆幸自己解脱的同时,怜悯众生的苦恼。

由公子哥一变而为留学生,又变而为教师,三变而为和尚。做公子,是翩翩公子,做名士,是风流名士,做教师,是一代名师,做和尚,是一代高僧。每做一样,都做到了极致。这样的人,已成为传奇。

李鹤靓饰王氏(左)、董芳琳饰俞氏(右)

李鹤靓饰福基(左)、董芳琳饰俞氏(右)

李鹤靓饰艺妓

名家点评

中国话剧理论与历史研究会会长田本相:“话剧学习中国戏曲的历史,可以说同话剧的历史一样长久。就近说,从焦菊隐到林兆华再到田沁鑫,都积累了丰富的经验。但是在表演上直接把戏曲的身段、韵白化到话剧的表演之中,化到整体人物的塑造之中,《弘一法师》还是一个独创。在台湾,有一些戏曲演员在进行话剧的实验,而红袖的实验在内地就是‘前卫’的了,这种探索是有广阔前景的。”

中国话剧艺术研究会副会长、中国青年艺术剧院院长林克欢:“《弘一法师》打破了戏曲和话剧的界限,走得比《生死场》更远了,《生死场》还是话剧,《弘一法师》既不是纯粹的话剧,也不是纯粹的戏曲,它创造了一个新的形式。”

中国戏剧家协会副主席、上海市剧本创作中心艺术指导、中国文联文艺研修院特聘导师罗怀臻:“《弘一法师》拢起了一个戏剧演出的气场。在上海,相当多的演出都不能聚起如此气场。”

何欢(左)、曹赋仑(右)饰学生

曹赋仑(左)、何欢(右)饰和尚

媒体舆论

2004年第六届中国上海国际艺术节期间,上海、北京两地对于《弘一法师》的反响同样强烈,并且出现了惊人的一致——

《文汇报》:“《弘一法师》是可能引起关注和争议的一台话剧。”

《新闻晚报》:“戏曲还是话剧?在艺术节演出中,有一出在话剧和戏曲间颇难界定的实验剧《弘一法师》。”

《解放日报》:“《弘一法师》是戏曲还是话剧?……‘边缘化’创作现象引起了圈内人的浓厚兴趣和广泛关注。”

《青年报》:“实验话剧首次融入戏曲元素:在本届国际艺术节的众多演出中,一台来自北京的实验话剧《弘一法师》为上海观众带来了别样感受。”

《北京青年报》:“很少有人敢在舞台上表现弘一法师,更不用说以实验戏剧的形式为载体了。”

《京华时报》:“舞台空空,道具全无,唱念做打演绎李叔同。”

《新京报》:“话剧的壳戏曲的芯:编导运用古典的台词和身段的韵味,将戏曲的时空转换与话剧的表现手法相结合,制造了一个充满禅味的气场。”

《北京晚报》:“极简的胜利:丝竹、板儿、埙发出清冷的声响,令人骨寒。演员们或京白或韵白的清晰台词,如同剪影般的清爽形体在这干净得只余下空气的舞台弥漫开来。一转身、一停顿之间就完成了的时空转换,让人对戏曲的自由拍案。”

校友名片

红袖,中国文联文艺研修院中青九期校友,北京京剧院编剧。作品《弘一法师》参加上海国际艺术节,因“实验话剧首次融入戏曲元素”被称为边缘化创作和“独创”,获首届全国戏剧文化奖一等奖,入选三星堆戏剧节。《瞿秋白》“打破戏曲和话剧的界限,创造了一种新的形式”,是“话剧演员演不了的话剧”。《秋瑾》获大学生戏剧节奖。《少年马连良》获中国校园戏剧奖。《中国辛德勒》《李陵悲》入选北京南锣鼓巷戏剧节,前者“运用京剧‘陌生化’成功”,后者“综合了斯坦尼、布莱希特、梅兰芳三大表演体系”。《情人的血最红》获曹禺杯电影文学奖,入选北京戏曲节。