校友动态 | 德艺双馨四期陈礼忠寿山石艺术传承展亮相国博

12月8日,“寿山石艺——陈礼忠寿山石艺术传承展”在国家博物馆开幕。此次展览集中展示研修院德艺双馨四期校友陈礼忠和他九位学生的作品,这不仅是陈礼忠被评为国家级工艺美术大师这几年艺术探索和实践的展示,也是他带徒传艺成果的汇报。据悉,此次展览将持续至2018年1月7日。

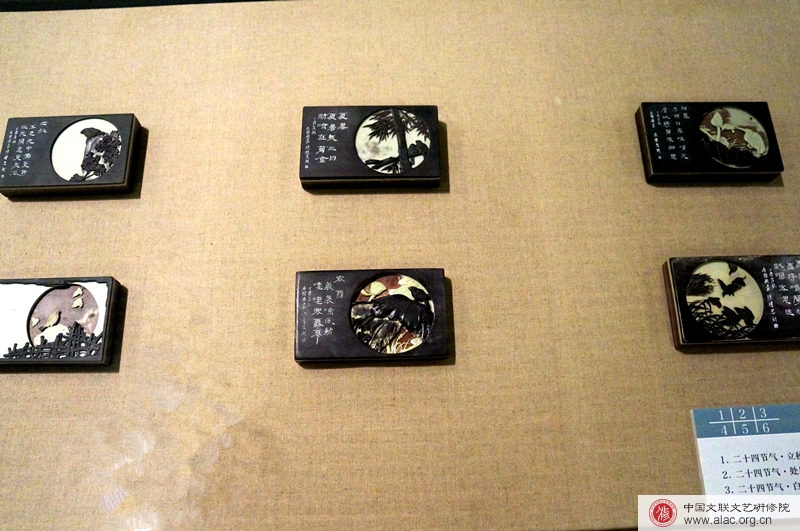

近几年,陈礼忠将很大的精力投入到非物质文化遗产的传承和带徒上。当今寿山石上等材料越来越少,越来越贵,因此采用普通寿山石石材,甚至引进外石,是一条新的路径,但这需要对寿山石文化有深刻的认识和对外来石充分研究的基础上,才能走好这条路。当下工艺技术极大发展,但作品的艺术水平和文化内涵才是决定作品价值的关键。这要求工艺美术从业者要不断提升自己的文化修养和艺术品位。陈礼忠自己是这样践行的,他在得到中国文联文艺研修院“2017携手铸梦”项目扶持后,与研修院中青三期、德艺双馨四期校友毛国典共同创作一套24件用石雕高浮雕手法表现“中国传统24节气”每个时节的作品,用艺术作品宣传中国传统文化。此次展览也展出了这24件作品。

陈礼忠(左二)向中国文联文艺研修院副院长冀彦伟(左一)介绍“中国传统24节气”浮雕

“中国传统24节气”浮雕

以寿山石为材料的雕刻可追溯到新石器时代,迄今最早的寿山石制品是福州浮仓山文化遗址中发掘出的寿山石石镞、石凿。宋代梁克家的《三山志》中便有宋时农民开采寿山石的记述。寿山石艺术真正形成独特完整的审美体系始于明晚期。至清末,基本分化为善于印钮、浅浮雕和薄意的“西门派”,精于圆雕的“东门派”。寿山石艺术从一开始,就不单是技艺范畴,而是一个文化的综合载体,带有很明显的文人审美趣味。寿山石材质多变且色彩丰富,人们通过“相石”,充分了解石料的特质,在尊重石料特性的基础上将人的审美意识融入其中,也使得寿山石艺术具有敬天地,尊自然,追求“天人合一”的中华文化内涵。

部分展览作品

冷翠遗香,50×34×22cm,老岭石

春声赋,78×56×140cm,鸡母窝石,1996-2001年

金秋报安图,46×27×66cm,老岭石

闻道鸡鸣见日升,35×27×66cm,鸡血玉

螭虎,49.6克,田黄石

麒麟章,4×2.5×6.5cm,芙蓉石

校友名片

陈礼忠,中国文联文艺研修院德艺双馨四期校友,中国工艺美术大师、第四届全国中青年德艺双馨文艺工作者、福建省民间文艺家协会副主席、福建省工艺美术研究院研究员。作品《春声赋》被选送2010年上海世博会作为上海世博会福建馆“镇馆之宝”展出。2012年在国家博物馆举办“志归完璞—陈礼忠寿山石雕艺术作品展”。2014年在中国美术馆举办“文心点石—陈礼忠寿山石雕刻艺术展”。2017年12月在国家博物馆举办“寿山石艺——陈礼忠寿山石艺术传承展”。出版书籍有《陈礼忠石雕艺术》《中国寿山石与雕刻艺术》等九部著作。多件作品被中国国家博物馆、中国美术馆、中国工艺美术馆等重要机构收藏。