校友合作|一场抵达繁星的乡村影像跨界策展实践

编者按:2024年11月8日,“青春有你 黟路同行”第十八届中国(黄山)黟县乡村摄影展在世界文化遗产地西递景区开启。中国文联文艺研修院2023年中青年视觉艺术策展人培训班(策展七期)校友周平林担任该项目的执行总监,邀请同期策展班同组同学、青年艺术家白哲共同合作,将跨界装置影像艺术嫁接到已举办了十八届的传统摄影展当中,在黄山脚下的黟县西递古村落做了一次有趣的在地创作实验,开启了一场抵达繁星的乡村影像策展实践。

一、周平林的策展札记

1.策展缘起

此次展览的策划缘起,既源于对黟县乡村摄影展这一品牌项目的呵护与创新愿望,也源于策展班学习中的启发与思考。

作为项目执行人,我一路见证和陪伴着中国(黄山)黟县乡村摄影展品牌的成长。以乡村为主题,历经春拍秋展,从最初质朴的摄影采风交流活动,逐步演变为由浅入深、呈发散式的影像交流盛会,再到如今借助互联网时代影像所展现出的多样形态及传播方式,中国(黄山)黟县乡村摄影展生动地呈现出黟县乡村文旅的崭新格局。它不仅仅是一个摄影展,更是一个连接乡村与艺术、传统与当代的文化桥梁。随着时代的发展,我也一直在思考:如何让这个传统摄影展焕发新的生命力?如何在保持其核心价值的同时,注入更多的创新元素,让它与当代艺术、乡村振兴产生更深层次的共鸣?

我带着工作中的诸多问题,在中国文联文艺研修院策展七期培训班的学习中求知求索,寻找答案。50多位专家学者围绕思政艺德、文化艺术、策展领域等方方面面,结合经典案例开堂授课、答疑解惑。特别是武小川老师的课程解锁了我对策展的认知边界,他以自己创办的“关中忙罢艺术节”为例,让我深刻认识到:艺术是可以真正融入乡村的血液和肌理的,它可以成为激活乡村文化、推动乡村发展的重要力量。策展班同组同学白哲作为跨界装置影像艺术的实践者,提出了将装置艺术与摄影展结合的想法,让我看到黟县乡村摄影展的更多可能性。

正是基于这样的思考,我开始此次展览的创新尝试,希望通过跨界艺术的引入,为这个已经持续了十八届的传统摄影展注入新的活力,让它不仅在艺术上有所突破,更能为乡村文化的振兴贡献一份力量。

△活动合影(策展七期校友:左3白哲、左4周平林、左7赵寒琪)

2.展览内容

在黟县方言里,吃早餐叫“吃天光”,吃晚饭叫“吃落昏”。从“吃天光”到“吃落昏”,是美好的黟县一天。缘于此美好意象,我们以“一天”为线索,以“黟天”为主题,围绕“黟天的影像”“黟天的创作”“黟天的自由”三个内容板块,开展户外稻田开幕仪式、摄影作品征集展览、艺术家驻地创作、影像装置电子音乐与舞蹈跨界艺术展、古老的印相工艺——流明打印工坊等一系列传统与创新相结合的活动,升级打造黟县独有的乡村主题摄影品牌,赋予其新的生命力。

其中,“黟天的创作”版块由青年艺术家白哲担任策展人。白哲不仅擅于整合文化资源、挖掘艺术潜力,还拥有丰富的在地实践经验,他的加入为此次展览注入了新的活力与视角。

△展览海报

二、白哲对展览的解析

1.跨媒介叙事:从“白盒子”到田野的诗学

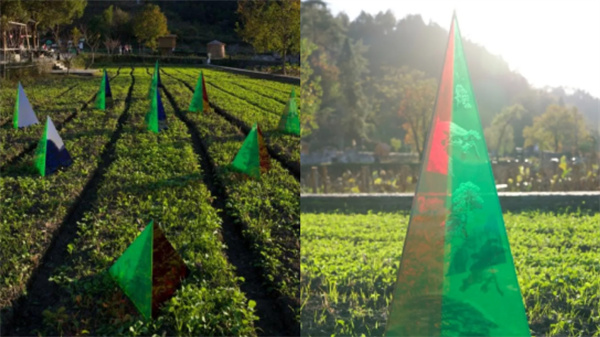

当艺术从美术馆的“白盒子”走向田野,黟县的山川草木不再是背景,而是创作的共谋者。艺术家们以黟县的稻田、古墙、竹林为创作场域,将作品嵌入空间的肌理。魏文涛的《黄山RGB矩阵》将社交媒体的数字像素转化为红绿蓝三色亚克力三棱锥,错落于西递的草地之上,数字的冰冷与泥土的温度在此实现了对话。

△《黄山RGB矩阵》展览现场图

2.时空折叠:建筑与影像的共生叙事

徽派建筑作为黟县的文化符号,在此次展览中成为时空折叠的载体。董婧如的《平行城》系列将黟县古墙作为投影幕布,北京胡同的影像与徽派建筑下的人流在此交织。虚实之间,南北古城的文明脉络被重新编织,建筑不仅是历史的容器,更是跨地域对话的媒介。

△《平行城》系列影像装置现场图

3.文旅融合:从“摄影打卡”到深度体验

大地艺术的介入也重构了黟县文旅的体验维度,多条“摄影+旅游+文化”主题线路将西递的灰墙、宏村的南湖、柯村的日出转化为可感知的艺术现场。游客不再仅是“拍摄者”,而是通过参与流明打印工坊、即兴舞蹈表演等,成为创作的参与者。这种沉浸式体验,打破了传统观展模式,让黟县的“画里乡村”美学转化为更深刻的文化体验。

△郭家赫、刘晓婵、徐卓君共创跨界作品《群像》,以影像、电子音乐与即兴舞蹈构建情绪实验室。

4.乡村的未来性:慢哲学与可持续生长

在高铁缩短时空距离的今天,黟县以艺术为锚点,重新定义“慢哲学”。唐映枫的《骨相》将人体X光片与稻田荧光写意重叠,自然成为生命的“静脉”,而人的痕迹反向重塑土地。这种共生关系,隐喻着文旅发展的可持续性——艺术不是对乡村的掠夺,而是与生态共荣的种子。

△作品《骨相》现场图

三、策展收获

此次黟县乡村摄影展的创新尝试,收获是多层次的,既有艺术实践的突破,也有文化传播的成效,更有乡村振兴的探索。我们通过艺术的力量,感受乡村与艺术的交融,探索摄影与装置艺术的相辅相成,让黟县这片土地焕发出新的生机与活力,让艺术家们感受到了黟县的独特魅力,也让他们的创作与这片土地产生了深刻的共鸣,更为未来的策展与艺术实践积累了宝贵的经验。

艺术的力量是无穷的,它可以让人们看到繁星,也可以让繁星照亮脚下的土地。它让我们看到,艺术不仅仅是视觉的呈现,更是情感的传递与生命的对话。这种对生命体验的探索将为未来的文化实践与乡村振兴提供更多启发。未来,我们将继续探索艺术与乡村的深度融合,尝试更多的在地创作与跨界合作,让艺术成为乡村发展的一部分,也让乡村成为艺术创作的源泉。

校友名片:

周平林,策展七期校友,中国摄影家协会会员,中国摄影报社品牌策划部主任。主导策划执行第44届世界遗产大会“中国世界遗产地摄影展”、“人类的记忆——中国世界遗产摄影展”、北京冬奥会“中国冰雪运动摄影展”、“洞见”乡村振兴——十八洞村的美丽蝶变主题摄影展等,为国家重大活动留存珍贵影像档案。参与策划“伯奇杯”中国创意摄影展、“徐肖冰杯”中国纪实摄影展等活动,推动黄山、张家界、开平等世界遗产地文旅融合。牵头促成中意世界遗产国际对话(如“黟县遇见马泰拉”等),获意大利国家级媒体报道,推动影像跨界传播,打造“互联网与中国摄影旅游大会”、“世界的开平自媒体峰会”等项目,主编《中国的世界遗产地摄影展作品集》《中国冰雪运动摄影展作品集》等画册,赋能影像传播,参与“萤火计划”等公益摄影项目,致力于影像文化传播与社会价值挖掘。

白哲,策展七期校友,青年策展人、艺术家,深耕艺术策划与资源整合。曾担任亿达时代美术馆展览部总监,策划多个人工智能艺术项目,探索机器美学与人机关系的未来可能性。曾担任北京国际设计周·国潮当代博览会创意总监、北京拉斯科文化艺术总监等职,致力于推动传统文化与现代设计的融合,以“感官联觉”为核心理念,构建作品与观众的情感共鸣。

撰 稿|周平林 白哲

图 片|周平林 白哲

编 辑|井照雪

编 发|周思邈